“Forza, dimmi un po’ cosa sai fare!”. Quante volte abbiamo sentito rivolgerci un invito di questo tipo? Oppure quante volte ci siamo trovati a vivere una situazione nella quale eravamo, volenti o nolenti, chiamati a mettere sul tavolo le nostre carte, le nostre abilità? Tante, sicuramente. E come abbiamo risposto? Con un elenco stile curriculum (europeo o meno) adattato alla bell’e meglio sull’esigenza del momento, sul sentimento che avevamo della situazione, sulla nostra grande o piccola aspettativa rispetto a quella circostanza (un colloquio di lavoro, un recruiting interno, una discussione su una nuova sfida in azienda…).

Raccontare di sé, mettersi in mostra (nel senso migliore del termine) non è certamente facile. Meno ancora lo è se la posta è alta. Se c’è in gioco una carriera, una posizione a lungo desiderata, una svolta, piccola o grande, nostra o magari dell’intero team o dell’intero reparto. Ci si mette a calcolare, magari in fretta e furia, che cosa di noi può suonare giusto in questo momento, che cosa può attrarre. I più abili (skillful) poi riescono magari a imbastire una trama anche complessa, un vero e proprio storytelling elaborato e palatabile. Sì, ma che cosa omettere? E così via. Insomma si inizia a calcolare. E che a calcolare sia l’applicant, l’impiegato, il membro di un team o che sia il responsabile che ha in carico la decisione da prendere su questa o quella persona poco conta.

Il presupposto è troppo spesso ancora quell’approccio standard o, peggio, semplicemente reattivo, il cui esito alla fine è sempre uno stereotipo nel migliore dei casi inutile, nel peggiore dannoso. Uno stereotipo, cioè probabilmente proprio quello che si voleva rimpiazzare. Con in più l’aggravante che questo stereotipo è l’esito di un pensiero su quello che sarebbe necessario e non una sana e genuina (anche se magari problematica) esperienza.

Sì perché la forte insistenza da qualche anno a questa parte sul tema delle skill si è giustificata proprio sulla necessità di abbattere mindset e ruoli consolidati per avere a disposizione figure più pronte e adatte a gestire le sfide della trasformazione e della complessità.

Non solo quindi deskilling prima e reskilling poi, ma in realtà una necessaria, diversa concezione delle persone.

L’attenzione che oggi si riserva al tema delle skill sembra proprio andare prioritariamente in questa direzione: le skill sono quelle capacità e/o tratti comportamentali (le definizioni non sono sempre precise…) che è necessario scomporre, sostituire, rimpiazzare, miscelare, inventare, allenare o produrre per alla fine “comporre” la persona professionale di cui un’azienda ritiene di aver bisogno. Insomma una logica meccanica da puzzle. Una logica, quindi un pensiero, normalmente astratto, che si nutre più delle innumerevoli narrazioni sul cambiamento e le sue direzioni che dei fatti, degli indizi, dei moventi e dei significati reali che i diversi scenari ci mettono di fronte.

L’io personale non lo sia addestra né lo si programma, lo si motiva

Intendiamoci: che il tema delle capacità delle persone di stare davanti al cambiamento sia diventato centralissimo e decisivo è di per sé è un’ottima notizia. È il segno della consapevolezza che il punto di vera consistenza e di vera svolta è il soggetto dell’azione, la persona, non il metodo, il processo, la tecnica, lo scenario e si potrebbe continuare… Il punto però è che cosa rende questo soggetto capace di originalità, di impatto e di efficacia. Un addestramento a “qualità personali”? C’è da dubitarne.

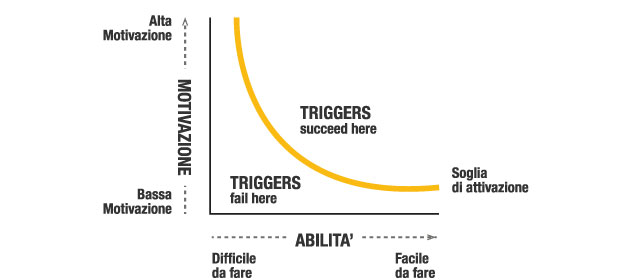

Tutto ciò che di meglio una persona può offrire di sé è ciò che essa offre liberamente. “Libero” non significa soltanto “senza costrizioni”, ma indica innanzitutto ciò che quella persona offre da sé, per una decisione che deriva da una sua personale scelta e valutazione. Ciò che di più “suo” e unico essa è in grado di mettere in gioco. La sua “prima persona”. Questo livello, questa profondità della persona non è nascosta, indisponibile o “privata”. È invece proprio ciò a cui parliamo quando chiediamo una iniziativa. È quell’io che per definizione è unico. Non nel senso “stupido” o semplicemente biologico indicato dal codice fiscale, dalla sequenza del DNA o dalle impronte digitali. Ed è quell’io che si muove solo per ispirazione, per attrattiva. Questo io personale non si addestra né lo si programma (o ri-programma), lo si motiva. Cioè gli si offrono occasioni, possibilità, ragioni per attivarsi (o ri-attivarsi) nella direzione di una più piena presenza ed espressività. Le manifestazioni di una personalità di questo tipo saranno varie a seconda delle sue attitudini, delle esperienze che l’hanno plasmata e del contesto (soprattutto motivazionale) che la chiama in causa. Ed è a questa varietà di capacità che diamo il nome di skill. Resta il fatto che a questa varietà noi non chiediamo solo di essere efficace o malleabile. Chiediamo soprattutto di essere generativa di reale novità. Ma per scatenare questa generatività non basta implementare un software, bisogna essere capaci di ingaggiare i nostri compagni di viaggio lì dove nasce il loro dire “io”.